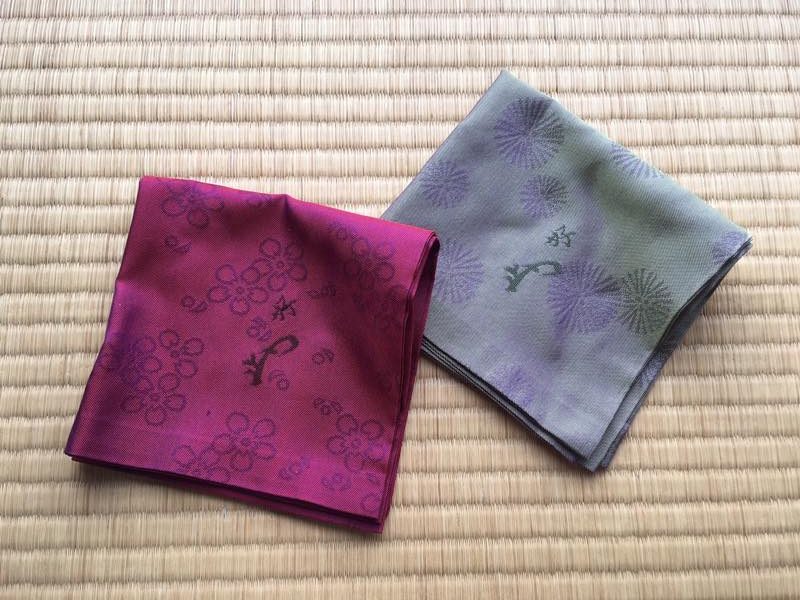

子どもたちの帛紗。

茶道・華道では私の師でもあるばあばが、子どもたちに帛紗(ふくさ)をプレゼントしてくれました。

現在では、男性は紫、女性は赤の無地で、生地は塩瀬(しおぜ)や羽二重(はぶたえ)が多く使われています。

が、ばあばが子どもたちに用意してくれたのは、写真の二枚。地紋の浮き出た織物でできています。

…初めて見ました。

相伝八種帛紗(そうでんはっしゅふくさ)というのだとか。

なんでも、以前裏千家において、帛紗の色は、お稽古をしている課目によって違っていたのだそうです。

相伝八種それぞれに、別の色の帛紗を使うよう、裏千家家元第十一代玄々齋(げんげんさい)宗匠が考案なさったのだといいます。

その色は、平安時代の襲色目(かさねいろめ)から考案したといい、二色を合わせた色となっています。

斜子織(ななこおり)という織物で織られ、経糸(たていと)と緯糸(よこいと)の色を変えることによって、二色が織り込まれています。玉虫色と表現されるように、光の加減によって色が変化します。

長くなりそうなので、詳しくはまた後日。。。